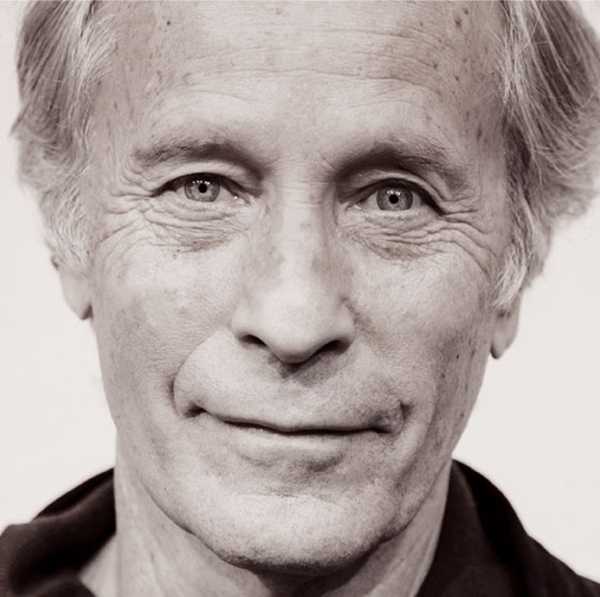

Richard Ford: Il fallimento della mia generazione

20 Novembre 2008

Qui in America, apparentemente dalla sera alla mattina, la nostra Repubblica ha voltato pagina: da un insieme di scenari nazionali foschi e calamitosi siamo passati a una nuova serie di prospettive, cupe ma assai meno identificabili.

Il momento storico in cui milioni di americani, (tra cui molti che hanno votato contro Barack Obama) si sono fermati un attimo ad assaporare ‟la nostra saggezza e buona sorte”, è passato nel breve volgere di una settimana. Abbiamo visto tutti, la notte delle elezioni, il volto giovane del presidente al centro della scena, la sua espressione in quel grande, fulgido istante di esaltazione e meraviglia. Il sorriso smagliante di quest’ultimo anno era quasi svanito, lasciando al suo posto un preoccupato senso del compito, del fardello da portare: finita la lunga campagna elettorale, incominciava quel lavoro che tanto aveva voluto.

Ovviamente, a rincuorarci c’è il fatto che in queste elezioni, tutto sommato, la vecchia ruggine razzista non ha inciso più di tanto. Lo prevedevo, ma era ancora tutto da dimostrare. Ed è incoraggiante vedere come in buona parte, gli elettori abbiano saputo fare qualcosa che a noi americani di solito non riesce: rivedere le nostre vecchie convinzioni, confrontarci con le nostre riluttanze, superare la cortina fumogena degli slogan a buon mercato, delle menzogne politiche, di una perfida prosopopea. Come quando si pulisce uno specchio appannato, per scoprire le nostre stesse facce scabre che ci rimandano il nostro sguardo. Se il momento storico era quello di Obama, per un altro verso è stato anche il nostro: in quell’istante abbiamo colto, come in un lampo fuggevole, l’immagine di ciò che siamo.

Ma una settimana passa, come passa ogni più fulgido momento della storia. E all’improvviso ci sembra di non ricordare quasi più i tempi in cui la razza era un fattore determinante nella scelta del nostro presidente. In questi giorni in cui il tempo è come compresso, persino Bush sembra aver perso ogni consistenza. E adesso abbiamo davanti a noi ciò che non sappiamo, né possiamo sapere su Obama, sulle sue reali capacità che a distanza apparivano tanto promettenti. E poi la scarna verità che il suo successo politico è stato forse meno grande del colossale insuccesso dei suoi avversari, dei loro tentativi di apparire plausibili. Come già altre volte in passato, gli elettori americani hanno preferito l’incognita a ciò che conoscevano fin troppo bene. Sapendo ovviamente che chiunque sia il presidente, dovrà affrontare il nostro lungo incubo nazionale: una guerra illegale, l’economia al tracollo, l’infamia globale, l’assistenza sanitaria negata, il saccheggio dell’ambiente.

Non vorrei essere frainteso. Anche se l’America dell’era di Obama mi preoccupa, oggi sono meno depresso. E non sono un cinico. Essere cinici vuol dire non credere che il bene sia possibile. Barack Obama me lo ha ricordato: io credo nella possibilità del bene. Di fatto, ero già elettrizzato dal semplice fatto di poter votare per lui: un uomo che secondo ogni apparenza è intelligente (molto più intelligente di me) e non si lascia andare a opinioni estreme e grottesche, a sparate incendiarie. Che non è portato a fomentare i contrasti tra i cittadini, a incentivare l’odio col pretesto del patriottismo. Uno che conosce e rispetta la legge, che non è ricco e non sembra preoccupato di diventarlo. Uno che sembra paziente ma anche capace di decidere. Che sa di essere soggetto agli errori umani. E che in prospettiva mi somiglia, forse più di qualsiasi altro candidato che io abbia mai votato.

E tuttavia, egoisticamente (dopo tutto la mia generazione si è distinta per il suo narcisismo) penso che per quanto benvenuta, l’elezione di Barack Obama alla presidenza degli Usa chiuda di fatto le porte a ogni residua possibilità della mia generazione di porsi alla guida della credibilità americana. Sedici anni di vergognosi misfatti di vario tipo hanno dimostrato la nostra inadeguatezza a ricoprire quel ruolo che gli anni 60 avevano fatto apparire come nostro. Non siamo ciò che volevamo essere. E quindi sono costretto a vedere tutto in una luce diversa: non solo gli anni 60, ma anche me stesso. Dopo tutto, la mia faccia è una di quelle riflesse nello specchio. A gennaio attenderò con mia moglie la grande inaugurazione - l’insediamento di Obama, e infine il decollo dell’elicottero di Bush, a testimonianza del momento di esordio del nuovo presidente. Sarà un momento di gioia, anche se non privo di rimpianto. La storia ha le sue crudeltà.

(traduzione di Elisabetta Horvat)

Il momento storico in cui milioni di americani, (tra cui molti che hanno votato contro Barack Obama) si sono fermati un attimo ad assaporare ‟la nostra saggezza e buona sorte”, è passato nel breve volgere di una settimana. Abbiamo visto tutti, la notte delle elezioni, il volto giovane del presidente al centro della scena, la sua espressione in quel grande, fulgido istante di esaltazione e meraviglia. Il sorriso smagliante di quest’ultimo anno era quasi svanito, lasciando al suo posto un preoccupato senso del compito, del fardello da portare: finita la lunga campagna elettorale, incominciava quel lavoro che tanto aveva voluto.

Ovviamente, a rincuorarci c’è il fatto che in queste elezioni, tutto sommato, la vecchia ruggine razzista non ha inciso più di tanto. Lo prevedevo, ma era ancora tutto da dimostrare. Ed è incoraggiante vedere come in buona parte, gli elettori abbiano saputo fare qualcosa che a noi americani di solito non riesce: rivedere le nostre vecchie convinzioni, confrontarci con le nostre riluttanze, superare la cortina fumogena degli slogan a buon mercato, delle menzogne politiche, di una perfida prosopopea. Come quando si pulisce uno specchio appannato, per scoprire le nostre stesse facce scabre che ci rimandano il nostro sguardo. Se il momento storico era quello di Obama, per un altro verso è stato anche il nostro: in quell’istante abbiamo colto, come in un lampo fuggevole, l’immagine di ciò che siamo.

Ma una settimana passa, come passa ogni più fulgido momento della storia. E all’improvviso ci sembra di non ricordare quasi più i tempi in cui la razza era un fattore determinante nella scelta del nostro presidente. In questi giorni in cui il tempo è come compresso, persino Bush sembra aver perso ogni consistenza. E adesso abbiamo davanti a noi ciò che non sappiamo, né possiamo sapere su Obama, sulle sue reali capacità che a distanza apparivano tanto promettenti. E poi la scarna verità che il suo successo politico è stato forse meno grande del colossale insuccesso dei suoi avversari, dei loro tentativi di apparire plausibili. Come già altre volte in passato, gli elettori americani hanno preferito l’incognita a ciò che conoscevano fin troppo bene. Sapendo ovviamente che chiunque sia il presidente, dovrà affrontare il nostro lungo incubo nazionale: una guerra illegale, l’economia al tracollo, l’infamia globale, l’assistenza sanitaria negata, il saccheggio dell’ambiente.

Non vorrei essere frainteso. Anche se l’America dell’era di Obama mi preoccupa, oggi sono meno depresso. E non sono un cinico. Essere cinici vuol dire non credere che il bene sia possibile. Barack Obama me lo ha ricordato: io credo nella possibilità del bene. Di fatto, ero già elettrizzato dal semplice fatto di poter votare per lui: un uomo che secondo ogni apparenza è intelligente (molto più intelligente di me) e non si lascia andare a opinioni estreme e grottesche, a sparate incendiarie. Che non è portato a fomentare i contrasti tra i cittadini, a incentivare l’odio col pretesto del patriottismo. Uno che conosce e rispetta la legge, che non è ricco e non sembra preoccupato di diventarlo. Uno che sembra paziente ma anche capace di decidere. Che sa di essere soggetto agli errori umani. E che in prospettiva mi somiglia, forse più di qualsiasi altro candidato che io abbia mai votato.

E tuttavia, egoisticamente (dopo tutto la mia generazione si è distinta per il suo narcisismo) penso che per quanto benvenuta, l’elezione di Barack Obama alla presidenza degli Usa chiuda di fatto le porte a ogni residua possibilità della mia generazione di porsi alla guida della credibilità americana. Sedici anni di vergognosi misfatti di vario tipo hanno dimostrato la nostra inadeguatezza a ricoprire quel ruolo che gli anni 60 avevano fatto apparire come nostro. Non siamo ciò che volevamo essere. E quindi sono costretto a vedere tutto in una luce diversa: non solo gli anni 60, ma anche me stesso. Dopo tutto, la mia faccia è una di quelle riflesse nello specchio. A gennaio attenderò con mia moglie la grande inaugurazione - l’insediamento di Obama, e infine il decollo dell’elicottero di Bush, a testimonianza del momento di esordio del nuovo presidente. Sarà un momento di gioia, anche se non privo di rimpianto. La storia ha le sue crudeltà.

(traduzione di Elisabetta Horvat)

Richard Ford

Richard Ford, nato nel 1944 a Jackson (Mississippi), è considerato uno dei più grandi scrittori americani contemporanei. Con Il giorno dell’Indipendenza (1995; Feltrinelli, 1996) ha vinto i due premi più prestigiosi …