C’era una volta un editore, Giangiacomo Feltrinelli, che credeva nei libri come strumenti di cambiamento. Questo è il racconto di quella fede. Pubblichiamo qui un estratto da alcune pagine del libro Nella casa dei libri di Enrico Regazzoni.

“Credo nelle prime impressioni, non perché penso che dicano il vero ma per-ché condizionano la successiva conoscenza delle persone e dei luoghi. Quelle prime mezze giornate mi lasciarono il senso di un mondo più piccolo di quello che mi ero immaginato, però proprio per questo più affascinante. Non una grande catena produttiva ma una sinergia di isole artigianali nelle quali ciascuno operava in autonomia con il proprio sapere.

Feltrinelli per me era un nome indefinito, che però risuonava nella vasta eco di successi quali Il Gattopardo e Živago. Dalla manciata di ore trascorse nell’officina di via Andegari, dall’intimità di quelle stanze, dalle persone così varie e disallineate fra loro si intuiva un’anima familiare che accendeva in me ammirazione e fiducia. Come accade con le cose fatte a mano.

Dopo una settimana non avevo ancora incontrato il direttore editoriale, Gian Piero Brega, e tanto meno l’editore. Però nella mia stanza comparve Inge.

“Sono venuta a conoscere le nuove forze della casa editrice!” esclamò sulla porta nel suo buffo italiano. Feci un salto sulla sedia. Per quanto i redattori della Feltrinelli rappresentassero un campionario umano tra i più vari, con somiglianze pressoché nulle fra loro, questa donna irruente non aveva nulla in comune con alcun individuo di quella città nordica. Intanto, era a colori: era gialla, arancione, rossa e viola, e i vestiti che le volavano intorno sembravano alludere a mondi festosi e pazzi, che stridevano con il suo accento di impronta germanica. Poi era un torrente di parole, un’allegria e un’energia che al primo impatto ti facevano dubitare d’esser vivo. Ma dopo un po’ ti lasciavi prendere, salivi con lei su quel palco e ballavi una specie di ballo senza musica. Lei rideva forte, sbatteva spesso gli occhi, muoveva le bellissime dita come foglie. Era un fenomeno, una ragazza di quasi quarant’anni con una vena segreta di malinconia.

“Parlano tutti bene di te, Morino, Serini…” disse quasi subito.

“Faccio fatica a spiegarmi perché,” risposi, tanto sincero quanto impacciato.

Ma lei già parlava d’altro. Nel suo italiano senza articoli diceva dell’onda lunga della narrativa sudamericana che la casa editrice doveva cavalcare al meglio, poi raccontava che forse sarebbe arrivata da Londra la sua amica Gaia Servadio e forse anche Arbasino, e che quella mattina aveva sentito al telefono Günter Grass, il suo nuovo romanzo era quasi pronto. Ero frastornato, non sapevo cosa dire. Capivo che in lei non c’era esibizione ma solo il bisogno di mostrarsi viva e necessaria, ugualmente non trovavo le parole per entrare nel suo monologo, anche perché la maggior parte dei personaggi che continuava a chiamare in scena io non li avevo mai sentiti nominare. Mi limitai pertanto ad ascoltarla senza distrarmi. Ebbi la sensazione che andasse bene così.

“E cosa pensi di questa tua gabbia d’oro?” mi domandò infine, ruotando la mano verso il soffitto del mio antro.

“Ci sto come un topo nel formaggio,” risposi.

“Devo andare. Uno di questi giorni ti chiamo per un bicchiere con amici, ciao.”

Cercai una parola per salutarla, ma i colpi dei suoi passi si allontanavano già nel corridoio.

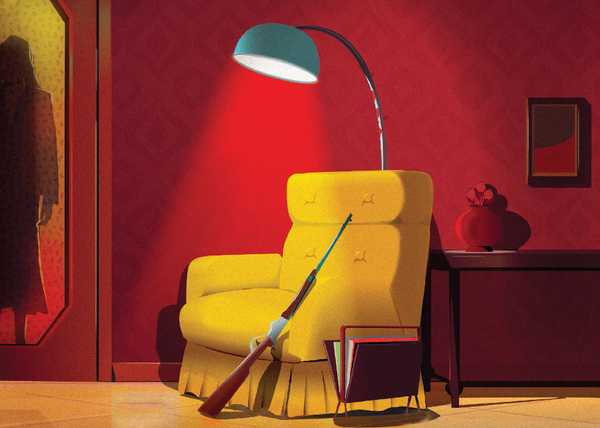

In un paio di settimane mi resi conto che se volevo uscire vivo dal mio labirinto di carta dovevo cominciare a far fuori tutti coloro che già a pagina venti avrei portato davanti al plotone di esecuzione senza concedere neppure un’ultima sigaretta. Tuttavia, pur avendo un’età non avversa ai giudizi sommari e alla crudeltà che essi comportano, questa operazione mi costava un po’.

In segreteria mi avevano consigliato di sveltire la restituzione dei testi improponibili allegando una lettera standard, del tipo “gentile signore/a, la ringraziamo di aver pensato a noi ma il suo lavoro non rientra nei nostri programmi editoriali”. Pur comprendendo l’efficienza di una simile ipocrisia, dentro di me continuavo ad avvertire una qualche resistenza: da un lato trovavo un po’ sprezzante liquidare in due righe un disgraziato che aveva scritto duecento pagine, dall’altro i miei vent’anni mi imponevano di pensare che la verità è sempre rivoluzionaria, dunque sarebbe stato corretto affrontare virilmente gli pseudoscrittori e metterli di fronte a una diagnosi severa ma onesta, che forse non li avrebbe trasformati in persone migliori, ma di certo li avrebbe spinti a riflettere. E magari anche a smettere.

Ma proprio allora, quando ancora non conoscevo tutti i visi dei miei colleghi di lavoro, Franca mi passò la telefonata di un tipo che voleva parlare con l’ufficio manoscritti. Era un signore garbato, che diceva di aver inviato via posta il suo libro sei mesi prima, e domandava se la risposta fosse pronta. Poiché abitava non lontano da Milano, gli chiesi di lasciarmi un paio di giorni e gli fissai un appuntamento in casa editrice. Riattaccato il telefono, mi lanciai alla ricerca del suo testo, cosa che in verità non durò a lungo: visti gli strati geologici dei dattiloscritti da cui ero sommerso, immaginai che il suo pacco fosse tra quelli ancora chiusi, e in effetti era così. Dunque lo lessi, e mal-grado si trattasse di un puro delirio – peggio, di un irritante “falso” – mi costrinsi a finirlo, per prepararmi a un confronto che si annunciava esemplare.

Quando ebbi di fronte questo povero autore in giacca e cravatta, forse un pensionato di qualche ufficio comunale limitrofo, vacillai, come il boia davanti a una vittima consenziente. Così parlai di getto, per arginare l’imbarazzo di quel contatto intimo con uno sconosciuto e per negarmi qualsiasi ripensamento. Dissi al malcapitato frasi atroci, con una franchezza gonfiata dal mio disagio gli comunicai che nessun editing, per quanto radicale, avrebbe mai reso pubblicabile il suo scritto, e questo per la ragione che quel testo altro non era se non un tragico birignao di libri letti, di romanzi di successo ai quali si era ispirato per tentare la fortuna.

Ipotizzai che, forse stregato da una trama, avesse trasformato l’ammirazione in emulazione. E aggiunsi che anche le catastrofi stilistiche presenti nel dattiloscritto erano segnate da una vena parodistica, da un grottesco omaggio al “bello scrivere”, ma che quello stile non era suo né di altri, come a nessuno appartiene un abito preso in affitto per un matrimonio.

“Indipendentemente dal suo esito,” conclusi dopo una requisitoria affannosa, “scrivere è un’attività da affrontare solo se la si avverte come necessaria. Se scrivere non è necessario, non è necessario scrivere, mi capisce?” Ero accorato, ed ero anche agitato, forse per l’odore del sangue zampillante.

Il disgraziato, che aveva subìto in silenzio la mia intera orazione annuendo con piccoli movimenti del capo, chiese allora la parola e con voce calma disse:

“Capisco. Ma posso farle una domanda?”.

“Certo.”

“Ma alla fine, le è piaciuto il mio libro?”

La mattina seguente passai in segreteria e mi feci dare una copia della lettera standard di rifiuto.

Nella casa dei libri di Enrico Regazzoni

C’era una volta un editore, Giangiacomo Feltrinelli, che credeva nei libri come strumenti di cambiamento. Questo è il racconto di quella fede: di un’editoria che voleva incidere nella storia, formare coscienze, accendere rivoluzioni. E di chi ha imparato, dentro quella casa…