11 settembre, la borsa sapeva. Intervista a Gianpaolo Cionini

Il libro di Cionini immagina una realtà successiva al disastro di New York, in cui qualche speculatore di pochi scrupoli prova a fare lo stesso torbido gioco. È ambientato a Firenze, città dove l’autore vive e dove fa vivere il protagonista, Massimiliano Corsi, detto Max...

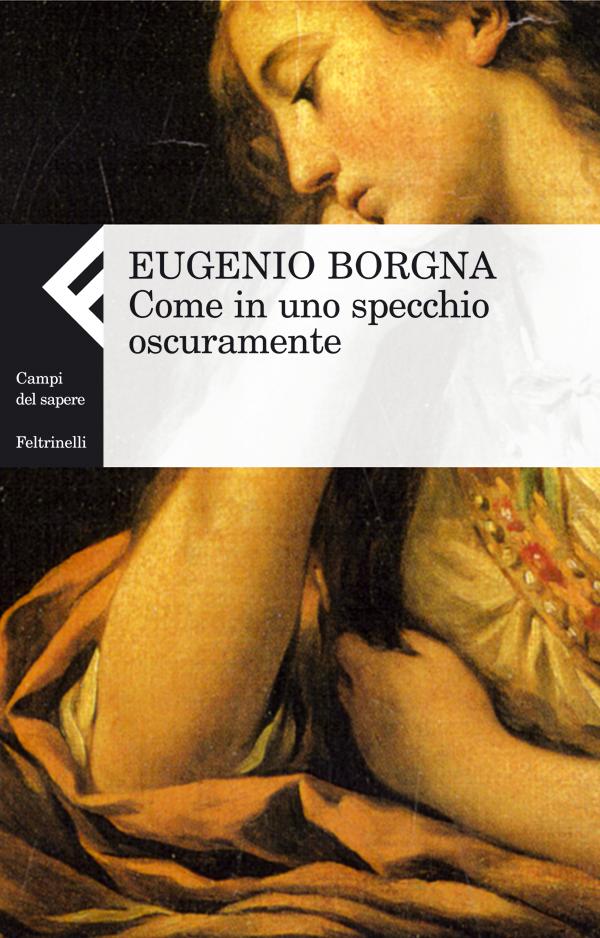

La follia è angoscia ma anche risorsa. Intervista a Eugenio Borgna

La follia come metafora della condizione umana, l’angoscia come forma di esperienza e lacerante immagine della morte, il disagio psichico come paesaggio dell’anima, da cui possono nascere palpitanti esperienze creative: sono alcuni dei temi trattati da Eugenio Borgna nella nuova raccolta di saggi, Come in uno specchio oscuramente. Borgna, uno dei massimi esponenti della psichiatria fenomenologica, ripercorre la sua decennale esperienza psichiatrica, con particolare riferimento ai quindici anni passati nell’ospedale di Novara.

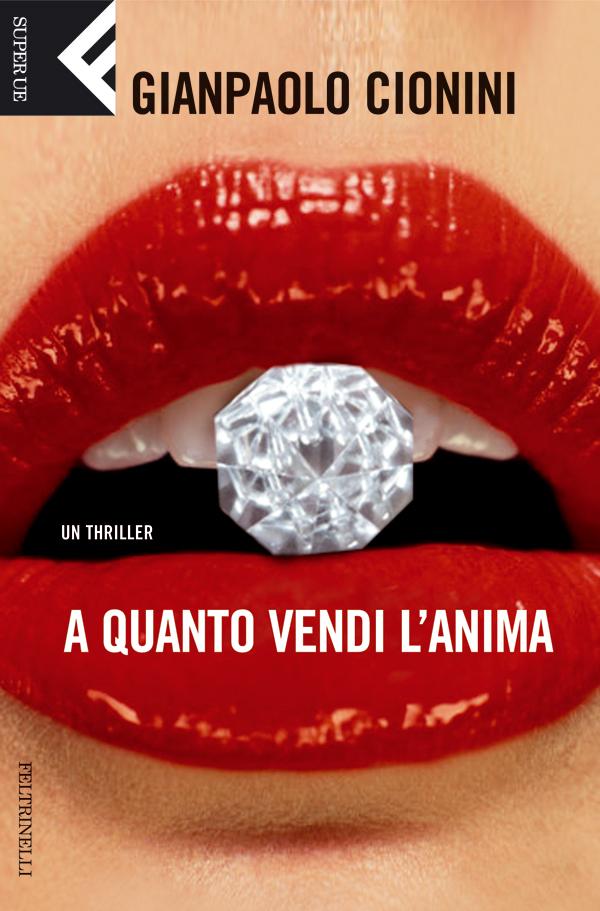

L’uomo che puntò tutto sull’attacco alle Torri. Intervista a Gianpaolo Cionini

L’11 settembre 2001 fu un terremoto per le Borse di tutto il mondo, con perdite colossali da Parigi a Tokyo. Molti sospettarono che qualcuno fosse a conoscenza da giorni di quanto stava per accadere e avesse venduto e poi ricomprato titoli, realizzando guadagni immensi. Si chiama insider trading ed è l’uso indebito di informazioni riservate. Gianpaolo Cionini, money manager toscano, si è chiesto che cosa succederebbe se un evento simile accadesse di nuovo e ha costruito un thriller.

Io, i libri e Milano. Intervista a Carlo Feltrinelli

Carlo Feltrinelli su Milano e sul nuovo progetto di una città della cultura nel centro della città.

‟C’è un’ampia area di nostra proprietà in viale Pasubio, ora in gran parte dismessa. Potrebbe nascere qui, nel cuore della città e in una zona già in trasformazione, un edificio che contenga gli uffici, la Fondazione, e la sua biblioteca, gli archivi, una libreria. Abbiamo un progetto di massima, firmato dallo studio Caputo. Ciò che manca è un interlocutore pubblico che ne comprenda la valenza per la città.”