Richard Ford: New Orleans. La mia città persa per sempre

07 Settembre 2005

Un amico, un giornalista, mi ha chiamato. Conosci qualcuno che possa scrivere su New Orleans?, mi ha chiesto. Raccontarci com’è stare lì adesso. Farci sentire da vicino che cosa sta vivendo la gente, il senso di perdita, che cosa sopravvivrà. Sapeva che ci avevo abitato, avevo avuto una lunga esperienza ma adesso non più, e quindi avrei passato a qualcun altro la richiesta. Certamente, ho detto. Ho cominciato a pensare a una serie di nomi. E come li troviamo?, mi ha chiesto. Ah be’, certo, ho detto. Non riusciamo a trovarli. Sono in città. O sono altrove. Da qualche parte sono, ma non so dove. Non so che cosa dirti.

Non è che un segnale, un piccolo segnale di questa grande tragedia civile. Le persone che dovrebbero scriverne non si riescono a trovare. Il tentativo di proporre un vocabolario per l’empatia e per il tirar le somme viene frustrato in un momento di tristissimo bisogno dai piatti termini della tragedia che vuole spiegare. Ce ne sono così tanti di segnali del genere. In America, anche con i nostri incommensurabili ricordi dell’11 settembre, continuiamo a non avere un vocabolario umano esatto per la perdita di una città - la nostra grande città, un’icona, così bella, vivibile, insulare, contenta di sé, eccentrica, quella che Tennessee Williams credeva che le preoccupazioni se la fossero dimenticata e che a volte, sembrerebbe, si è dimenticata di preoccuparsi. Altra gente ha vissuto la perdita della propria città. Qualcuna bombardata (da noi). Altre portate via dalla piena. Qui ora c’è un’ulteriore tragedia che pensavamo, per grazia di qualche divinità che non si è vista, di aver scampato. Invece no. I nostri inetti tentativi verbali si limitano a elenchi, costi, valutazioni delle responsabilità. È come Hiroshima, ha detto un funzionario pubblico. Ma, no. Non è come niente. È quel che è. Questa è la parte difficile. A lui, come a tutti noi, sono mancate le parole. Per chi non è a New Orleans - quasi tutti noi - in questa settimana di lacrime e strazio le parole mancano. In qualche maniera, il raggio d’azione del cuore è insufficiente e ci è rimasta soltanto un’interiorità dolente, inutile. ‟Qualsiasi ricordo si trasforma in sguardo vuoto”, scrisse una volta il poeta Richard Hugo a proposito di un’altra città che moriva. Empatia è ciò che desideriamo di più - non tristezza per una casa nostra, o che era nostra, e ora è spazzata via. E nemmeno per il miracolo dei due bambini con gli occhi spalancati che roteavano dentro un elicottero come dentro le nubi. Vogliamo di più, anche a questa dolorosa lunga distanza: vogliamo proiettare la nostra sensibilità fin dentro la vita di una donna immersa fino alla cintola in una corrente tossica luccicante con gli averi di una città intera che le galleggiano attorno, con i propri averi in un sacchetto di plastica bianco, e che non ha nessun particolare motivo per sperare, e quindi guarda fisso all’insù e basta. Le daremmo tutti speranza. Conforto. Una parte di noi stessi. Fare un atto di rinnovamento. È difficile trovare un senso a questo, diciamo noi. Ma ha senso. È solo che avere senso non aiuta.

Mi dica che cosa prova, una signora a Los Angeles mi ha detto oggi al telefono. (Ho un telefono, naturalmente). Mi dica a che cosa pensa quando pensa a New Orleans. Devono esserci cose particolari di cui sente la mancanza. I ricordi. E mi sono reso conto, dalla sua voce, che aveva già preso una ferma decisione su questa mancanza. Oh sì, ho detto, anche se non sempre i ricordi che si immaginerebbe. Ho un’immagine dei miei genitori il Giorno della Vittoria sul Giappone, al parco, con un bambino in braccio, che guardavano la macchina fotografica e il sole. Sono tutti eleganti e contenti. Il bambino sono io. Quindi, mi chiedo come se la stia passando quel parco stasera. Ho un ricordo di mio padre e mia madre ubriachi persi la sera dell’ultimo dell’anno, di fronte ad Antoine’s. È quasi mezzanotte, 1951. Non avevano dove lasciarmi, e quindi il loro scontro (soltanto una lite in realtà) avvenne di fronte a me. Mio padre teneva mia madre contro un muro in St. Louis Street e inveiva contro di lei. Per che cosa non lo so. Più tardi, già a letto al Monteleone, io tra loro due e la pala sul soffitto che girava, piangevano entrambi. Così. E che ne sarà di Antoine’s adesso? E dei camerieri che una settimana fa erano fuori sulla strada coi grembiuli bianchi a fumare? E di St. Louis Street? Ho un ricordo di un’estate calda e soffocante. Sono molte estati in una. Mia madre mi portò sull’Algiers Ferry, un traghetto aperto con le macchine sul ponte. Sul grande fiume marrone c’era l’unico alito di vento che si potesse trovare. Avanti e indietro fino all’imbocco di Canal Street. Andavamo avanti e indietro. Mi comprò delle praline. Le tenni la mano tutto il tempo, finché il sole alla fine tramontò e si alzò la notte calda. E adesso, che ne sarà di quel fiume? E dell’Algiers Ferry? E di Algiers? Qualsiasi ricordo si trasforma in sguardo vuoto. E un ultimo, più recente. Mia moglie e io torniamo a piedi da casa di amici che stanno nell’alberata Coliseum Street. È il 2003 e sono le undici di una tiepida notte di gennaio. Siamo a pochi passi da casa, proprio nel cono di luce di un lampione, quando fuori da una macchina che si ferma sbuca un ragazzo e dice che ci ucciderà sicuramente se non gli diamo subito i soldi. Ha una piccola pistola d’argento per convincerci. Poniamo che abbia sedici anni. E fa sul serio. Ma ride quando gli rispondiamo che siamo senza un soldo. Ed è vero. Tiro fuori le tasche come un barbone. ‟Ehi gente”, dice, quasi contento, senza pensare più all’arma. ‟Non dovreste girare così da queste parti”. Scuote la testa, guarda il marciapiede, poi riparte. Lui, quel ragazzo - ne avrebbe diciannove oggi - spero sia salvo da qualche parte. È - New Orleans è - una città innanzitutto per progetti speciali, per le cose che non si possono fare, vedere, pensare, consumare, sentire o dimenticare a Jackson, a Little Rock o a casa a Topeka. ‟Siamo nel punto nevralgico”, scriveva Miss Welty. Parlava di Plaquemines, appena al di là del fiume.

È - New Orleans è - il luogo dove finisce il terreno solido e comincia l’appoggio instabile. Un certo tipo di persone ama un posto del genere. Un certo tipo di persone vuole andarci e non andarsene mai. E ci sono i tram (o c’erano). E ci sono le querce e i graziosi boulevard francesi e le case signorili dei ricchi. E ci nacque Buddy Bolden e Satchmo diventò grande a Storyville. Kingfish abitava al Roosevelt. Dove davvero aveva una cassetta per le trattenute. Uncle Earl era matto come un cavallo. Se conoscevi un cameriere trovavi un tavolo ovunque. Non potevi divorziare, sposarti o vendere la casa il martedì grasso. E mentre non facevano entrare ebrei e neri al Boston Club, le razze si mischiavano comunque e la gente spesso ballava per le strade. Sottoscrivevano il Codice Napoleonico. Ma basta con i ricordi adesso. Affascinano, ma confondono e probabilmente ci bloccano. È abbastanza difficile accettare le cose. Quando penso ai miei amici in città questa mattina, li penso immersi nelle loro faccende, ai loro posti, alla vita normale che non è più. Spengo la tv, come ho fatto esattamente quattro anni fa, per pensare al mio dispiacere e al futuro pensiero di loro. Dalle rovine, non è facile sapere che cosa sia meglio pensare. Anche il Presidente potrebbe avere avuto la stessa sensazione nel suo volo basso su quel vasto foglio di acqua onice, con i tetti galleggianti che sbucano dalle superfici, il vasto crollo, gli edifici mezzo devastati dal vento, quella piccola figura (sarà riuscito a vedere chi fosse?) che guarda verso il cielo.

Qualcosa rimarrà quando il fiume tornerà indietro. Lo sappiamo. Saranno quelle persone che ora stanno nell’acqua, e su quei tetti - molti neri, molti poveri. Senza tetto. Trascurati. E sarà New Orleans - anche se la sua memoria potrà essersi abbreviata, il suo sguardo su di sé e l’eccentricità spazzati via al punto che ciò che rimane è una città più simile ad altre città, meno insulare, meno introspettiva, ma forse più conscia di sé dopo oggi. Una città su un terreno più solido. Scrivo al posto di altri, oggi, per coloro che non si riescono a trovare. E adesso c’è un finale spuntato, che abbiamo sempre temuto, non ci siamo mai augurati, non ci meritiamo. Non fraintendetemi. Vorremmo tutti spostare indietro il calendario se si potesse, avere i vecchi problemi, le vecchie eccentricità. Ma oggi è un inizio. Non c’è un modo migliore per pensarci, adesso. Quegli altri sicuramente scriveranno presto.

(Traduzione di Monica Levy)

Non è che un segnale, un piccolo segnale di questa grande tragedia civile. Le persone che dovrebbero scriverne non si riescono a trovare. Il tentativo di proporre un vocabolario per l’empatia e per il tirar le somme viene frustrato in un momento di tristissimo bisogno dai piatti termini della tragedia che vuole spiegare. Ce ne sono così tanti di segnali del genere. In America, anche con i nostri incommensurabili ricordi dell’11 settembre, continuiamo a non avere un vocabolario umano esatto per la perdita di una città - la nostra grande città, un’icona, così bella, vivibile, insulare, contenta di sé, eccentrica, quella che Tennessee Williams credeva che le preoccupazioni se la fossero dimenticata e che a volte, sembrerebbe, si è dimenticata di preoccuparsi. Altra gente ha vissuto la perdita della propria città. Qualcuna bombardata (da noi). Altre portate via dalla piena. Qui ora c’è un’ulteriore tragedia che pensavamo, per grazia di qualche divinità che non si è vista, di aver scampato. Invece no. I nostri inetti tentativi verbali si limitano a elenchi, costi, valutazioni delle responsabilità. È come Hiroshima, ha detto un funzionario pubblico. Ma, no. Non è come niente. È quel che è. Questa è la parte difficile. A lui, come a tutti noi, sono mancate le parole. Per chi non è a New Orleans - quasi tutti noi - in questa settimana di lacrime e strazio le parole mancano. In qualche maniera, il raggio d’azione del cuore è insufficiente e ci è rimasta soltanto un’interiorità dolente, inutile. ‟Qualsiasi ricordo si trasforma in sguardo vuoto”, scrisse una volta il poeta Richard Hugo a proposito di un’altra città che moriva. Empatia è ciò che desideriamo di più - non tristezza per una casa nostra, o che era nostra, e ora è spazzata via. E nemmeno per il miracolo dei due bambini con gli occhi spalancati che roteavano dentro un elicottero come dentro le nubi. Vogliamo di più, anche a questa dolorosa lunga distanza: vogliamo proiettare la nostra sensibilità fin dentro la vita di una donna immersa fino alla cintola in una corrente tossica luccicante con gli averi di una città intera che le galleggiano attorno, con i propri averi in un sacchetto di plastica bianco, e che non ha nessun particolare motivo per sperare, e quindi guarda fisso all’insù e basta. Le daremmo tutti speranza. Conforto. Una parte di noi stessi. Fare un atto di rinnovamento. È difficile trovare un senso a questo, diciamo noi. Ma ha senso. È solo che avere senso non aiuta.

Mi dica che cosa prova, una signora a Los Angeles mi ha detto oggi al telefono. (Ho un telefono, naturalmente). Mi dica a che cosa pensa quando pensa a New Orleans. Devono esserci cose particolari di cui sente la mancanza. I ricordi. E mi sono reso conto, dalla sua voce, che aveva già preso una ferma decisione su questa mancanza. Oh sì, ho detto, anche se non sempre i ricordi che si immaginerebbe. Ho un’immagine dei miei genitori il Giorno della Vittoria sul Giappone, al parco, con un bambino in braccio, che guardavano la macchina fotografica e il sole. Sono tutti eleganti e contenti. Il bambino sono io. Quindi, mi chiedo come se la stia passando quel parco stasera. Ho un ricordo di mio padre e mia madre ubriachi persi la sera dell’ultimo dell’anno, di fronte ad Antoine’s. È quasi mezzanotte, 1951. Non avevano dove lasciarmi, e quindi il loro scontro (soltanto una lite in realtà) avvenne di fronte a me. Mio padre teneva mia madre contro un muro in St. Louis Street e inveiva contro di lei. Per che cosa non lo so. Più tardi, già a letto al Monteleone, io tra loro due e la pala sul soffitto che girava, piangevano entrambi. Così. E che ne sarà di Antoine’s adesso? E dei camerieri che una settimana fa erano fuori sulla strada coi grembiuli bianchi a fumare? E di St. Louis Street? Ho un ricordo di un’estate calda e soffocante. Sono molte estati in una. Mia madre mi portò sull’Algiers Ferry, un traghetto aperto con le macchine sul ponte. Sul grande fiume marrone c’era l’unico alito di vento che si potesse trovare. Avanti e indietro fino all’imbocco di Canal Street. Andavamo avanti e indietro. Mi comprò delle praline. Le tenni la mano tutto il tempo, finché il sole alla fine tramontò e si alzò la notte calda. E adesso, che ne sarà di quel fiume? E dell’Algiers Ferry? E di Algiers? Qualsiasi ricordo si trasforma in sguardo vuoto. E un ultimo, più recente. Mia moglie e io torniamo a piedi da casa di amici che stanno nell’alberata Coliseum Street. È il 2003 e sono le undici di una tiepida notte di gennaio. Siamo a pochi passi da casa, proprio nel cono di luce di un lampione, quando fuori da una macchina che si ferma sbuca un ragazzo e dice che ci ucciderà sicuramente se non gli diamo subito i soldi. Ha una piccola pistola d’argento per convincerci. Poniamo che abbia sedici anni. E fa sul serio. Ma ride quando gli rispondiamo che siamo senza un soldo. Ed è vero. Tiro fuori le tasche come un barbone. ‟Ehi gente”, dice, quasi contento, senza pensare più all’arma. ‟Non dovreste girare così da queste parti”. Scuote la testa, guarda il marciapiede, poi riparte. Lui, quel ragazzo - ne avrebbe diciannove oggi - spero sia salvo da qualche parte. È - New Orleans è - una città innanzitutto per progetti speciali, per le cose che non si possono fare, vedere, pensare, consumare, sentire o dimenticare a Jackson, a Little Rock o a casa a Topeka. ‟Siamo nel punto nevralgico”, scriveva Miss Welty. Parlava di Plaquemines, appena al di là del fiume.

È - New Orleans è - il luogo dove finisce il terreno solido e comincia l’appoggio instabile. Un certo tipo di persone ama un posto del genere. Un certo tipo di persone vuole andarci e non andarsene mai. E ci sono i tram (o c’erano). E ci sono le querce e i graziosi boulevard francesi e le case signorili dei ricchi. E ci nacque Buddy Bolden e Satchmo diventò grande a Storyville. Kingfish abitava al Roosevelt. Dove davvero aveva una cassetta per le trattenute. Uncle Earl era matto come un cavallo. Se conoscevi un cameriere trovavi un tavolo ovunque. Non potevi divorziare, sposarti o vendere la casa il martedì grasso. E mentre non facevano entrare ebrei e neri al Boston Club, le razze si mischiavano comunque e la gente spesso ballava per le strade. Sottoscrivevano il Codice Napoleonico. Ma basta con i ricordi adesso. Affascinano, ma confondono e probabilmente ci bloccano. È abbastanza difficile accettare le cose. Quando penso ai miei amici in città questa mattina, li penso immersi nelle loro faccende, ai loro posti, alla vita normale che non è più. Spengo la tv, come ho fatto esattamente quattro anni fa, per pensare al mio dispiacere e al futuro pensiero di loro. Dalle rovine, non è facile sapere che cosa sia meglio pensare. Anche il Presidente potrebbe avere avuto la stessa sensazione nel suo volo basso su quel vasto foglio di acqua onice, con i tetti galleggianti che sbucano dalle superfici, il vasto crollo, gli edifici mezzo devastati dal vento, quella piccola figura (sarà riuscito a vedere chi fosse?) che guarda verso il cielo.

Qualcosa rimarrà quando il fiume tornerà indietro. Lo sappiamo. Saranno quelle persone che ora stanno nell’acqua, e su quei tetti - molti neri, molti poveri. Senza tetto. Trascurati. E sarà New Orleans - anche se la sua memoria potrà essersi abbreviata, il suo sguardo su di sé e l’eccentricità spazzati via al punto che ciò che rimane è una città più simile ad altre città, meno insulare, meno introspettiva, ma forse più conscia di sé dopo oggi. Una città su un terreno più solido. Scrivo al posto di altri, oggi, per coloro che non si riescono a trovare. E adesso c’è un finale spuntato, che abbiamo sempre temuto, non ci siamo mai augurati, non ci meritiamo. Non fraintendetemi. Vorremmo tutti spostare indietro il calendario se si potesse, avere i vecchi problemi, le vecchie eccentricità. Ma oggi è un inizio. Non c’è un modo migliore per pensarci, adesso. Quegli altri sicuramente scriveranno presto.

(Traduzione di Monica Levy)

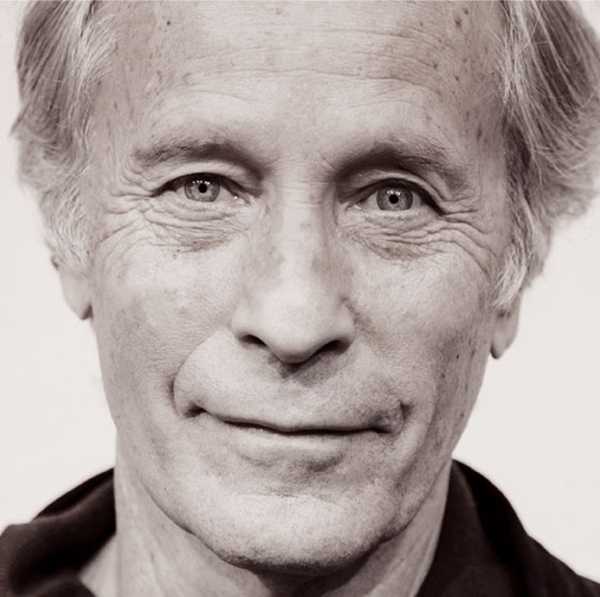

Richard Ford

Richard Ford, nato nel 1944 a Jackson (Mississippi), è considerato uno dei più grandi scrittori americani contemporanei. Con Il giorno dell’Indipendenza (1995; Feltrinelli, 1996) ha vinto i due premi più prestigiosi …