La liberazione di Mastrogiacomo. Quellabbraccio con Gino Strada

20 Marzo 2007

Quando l’ha visto scivolare fuori dall’auto non ha capito che già ce l’aveva davanti, lì a un passo. ‟Mi sembrava un talebano”, racconta il chirurgo italiano che fa la guerra a tutte le guerre. ‟Vestito in quel modo era irriconoscibile anche per me, era dal 7 marzo che non pensavo altro che a Daniele, ma in quel momento l’ho scambiato per uno di loro, un afgano delle montagne”, dice Gino Strada. È stanco, stremato. ‟In questa ultima settimana avrò dormito forse dieci ore o anche di meno”, ricorda mentre comincia a fare la cronaca dei suoi più drammatici giorni vissuti in Afghanistan.

È la sua prima testimonianza, una sorta di diario delle sue emozioni sul sequestro e la liberazione di Daniele.

Strada è ancora giù a Lashkar Gah, nell’ospedale che in queste ultime ore è diventata ‟zona franca” dell’Afghanistan, terra di tutti e di nessuno, terra di Gino Strada, l’uomo che ci ha riportato a casa Daniele. È accanto a lui adesso. Urla al telefono, Gino: ‟Te lo passo, no aspetta, è andato di là un momento, ci parli dopo.. Sì, è vestito ancora come un Taliban”.

E per qualche secondo non fa sentire più la sua voce. Ritorna, sempre più strozzata: ‟Lo sto abbracciando, lo sto abbracciando ancora adesso, è qui Daniele, è qui e sta mangiando un piatto di spaghetti con noi di Emergency...”, ripete Gino mentre gli sfugge una risata e si scusa in anticipo se ‟intontito come sono dimenticherò certamente qualcosa”.

Era la fine della prima settimana di marzo quando lo chiamò Ezio Mauro, il direttore di Repubblica. ‟Era il 7 o l’8, io ero a Khartoum dove sto per aprire un centro di cardiochirurgia... Ecco, era il 7 marzo, proprio il giorno dopo che un portavoce del mullah Dadullah aveva rivendicato il sequestro di Daniele e del suo autista e dell’interprete”, ricostruisce Gino.

Il nostro direttore gli telefona, lui sapeva già tutto di Daniele: ‟Me l’avevano detto i miei dell’ospedale di Lashkar Gah, mi avevano spiegato cosa era successo e dove. Da Khartoum ho subito preso i primi contatti, ho agganciato certi personaggi, ho parlato con qualcuno che conoscevo per aprire certi canali. E ho pensato subito: là in Afghanistan ho curato un milione e quattrocentomila persone, gente che non avevo mai visto. Come facevo a non salvare proprio un italiano, un amico giornalista come Daniele?”.

Telefonate interminabili con i suoi di Emergency a Kabul. E con quegli altri a Lashkar Gah. E poi chiamata dopo chiamata, contatto dopo contatto, ha cominciato a seguire dei fili. Molto intrecciati. ‟Ho lavorato per cercare di capire e dopo qualche giorno ho capito”, spiega Gino Strada.

E aggiunge: ‟Ho anche capito che tutto ciò che sarebbe accaduto poi non sarebbe stato facile da risolvere. Al contrario, sarebbe stato tutto molto difficile”. Ma Gino non ha mai perso la calma. Nonostante le apprensioni. Nonostante le paure.

Racconta: ‟Dopo un’esplorazione, dopo avere messo insieme tutti i fatti ho verificato che Daniele era in mano a una struttura militare. E il capo di quella struttura militare non era un comandante qualunque dei Taliban, il mullah Dadullah non è quello che si dice un filantropo”.

È arrivato da Khartoum dieci giorni fa. Di sera. Ha fatto un summit con i suoi più fidati collaboratori, ha chiesto consiglio, ha ‟inquadrato” la questione: ‟E mi sono reso conto subito che la situazione era peggiore di quello che immaginavo per via dell’offensiva della Nato proprio nella zona dove tenevano prigioniero Daniele”.

Bombardamenti di giorno e di notte sulle basi taliban, la campagna militare di primavera partita nella provincia dell’Helmand. ‟E i soldati italiani che fanno parte di una coalizione”, ricorda il chirurgo di guerra che odia le guerre.

Torna però alle emozioni vicine Gino Strada: ‟Sapevo di avere poco tempo, sapevo che il tempo era il peggiore nostro nemico ma sono sempre stato sicuro che a Daniele non avrebbero fatto del male, non ho pensato per un solo istante che il mullah e i suoi uomini lo avrebbero ucciso”. Si concede un silenzio e poi ripete: ‟Non lo avrebbero fatto mai”.

Perché eri così sicuro Gino? ‟Da queste parti, in questo Afghanistan lontanissimo, la parola data conta ancora qualcosa. Anche fra i Taliban, anche fra la gente di Dadullah. Anche per Dadullah in persona. È difficile spiegare a chi vive dall’altra parte del mondo come funzionano certe cose qui, ma - al di là delle trattative che poi ci sono state e che sono state quelle che sono state - la parola che si dà viene sempre mantenute”. Si ferma ancora Gino Strada, prende fiato, dice: ‟Ero sicuro che Daniele non lo avrebbero ammazzato, ero sicuro che tornava libero”.

Parla dei ‟patti” non scritti che sono legge nel deserto e fra le montagne fra l’Afghanistan e il Pakistan, parla del primo abbraccio con Daniele. Quando si sono riconosciuti: ‟È stato lungo, interminabile, liberatorio”. E quale è stato il momento più brutto di questi quattordici lunghi giorni? ‟Forse ieri l’altro, si era creata una situazione complessa. Non eravamo in un contesto vacanziero ma in un’area particolare dell’Afghanistan, comunque anche nelle fasi peggiori sono sempre stato ottimista: sapevo il tipo di rapporti che andavamo sviluppando con chi doveva deciderne la sorte di Daniele”.

Ci sono cose che Gino Strada non può spiegare. Almeno per ora. E ci sono altre cose che è difficile spiegare. O far capire. ‟Ha giocato un ruolo importante la credibilità di Emergency, cioè la credibilità di un’associazione che in questo Paese prova a salvarle le vite invece di toglierle, un paese dove dopo la fine della guerra ci sono ancora soltanto sei posti di rianimazione e sono tutti nei nostri ospedali”.

È quasi notte in Afghanistan. Gino Strada è affaticato, stordito dalla commozione, dalla vicinanza di Daniele, svuotato di energie e da quell’adrenalina che l’ha fatto resistere nella sua più dura vicenda afgana.

Come ti senti ora, Gino? ‟Senza voce e intronato”.

Dimmi davvero quando hai capito, dentro di te, che Daniele sarebbe stato rilasciato. ‟Quando l’ho visto”. E dimmi anche quando è stato il momento più bello. ‟Quando l’ho visto”. Sta per chiudere la conversazione. Ci ripensa. E dice: ‟Quando l’ho visto vestito da afgano...”.

È la sua prima testimonianza, una sorta di diario delle sue emozioni sul sequestro e la liberazione di Daniele.

Strada è ancora giù a Lashkar Gah, nell’ospedale che in queste ultime ore è diventata ‟zona franca” dell’Afghanistan, terra di tutti e di nessuno, terra di Gino Strada, l’uomo che ci ha riportato a casa Daniele. È accanto a lui adesso. Urla al telefono, Gino: ‟Te lo passo, no aspetta, è andato di là un momento, ci parli dopo.. Sì, è vestito ancora come un Taliban”.

E per qualche secondo non fa sentire più la sua voce. Ritorna, sempre più strozzata: ‟Lo sto abbracciando, lo sto abbracciando ancora adesso, è qui Daniele, è qui e sta mangiando un piatto di spaghetti con noi di Emergency...”, ripete Gino mentre gli sfugge una risata e si scusa in anticipo se ‟intontito come sono dimenticherò certamente qualcosa”.

Era la fine della prima settimana di marzo quando lo chiamò Ezio Mauro, il direttore di Repubblica. ‟Era il 7 o l’8, io ero a Khartoum dove sto per aprire un centro di cardiochirurgia... Ecco, era il 7 marzo, proprio il giorno dopo che un portavoce del mullah Dadullah aveva rivendicato il sequestro di Daniele e del suo autista e dell’interprete”, ricostruisce Gino.

Il nostro direttore gli telefona, lui sapeva già tutto di Daniele: ‟Me l’avevano detto i miei dell’ospedale di Lashkar Gah, mi avevano spiegato cosa era successo e dove. Da Khartoum ho subito preso i primi contatti, ho agganciato certi personaggi, ho parlato con qualcuno che conoscevo per aprire certi canali. E ho pensato subito: là in Afghanistan ho curato un milione e quattrocentomila persone, gente che non avevo mai visto. Come facevo a non salvare proprio un italiano, un amico giornalista come Daniele?”.

Telefonate interminabili con i suoi di Emergency a Kabul. E con quegli altri a Lashkar Gah. E poi chiamata dopo chiamata, contatto dopo contatto, ha cominciato a seguire dei fili. Molto intrecciati. ‟Ho lavorato per cercare di capire e dopo qualche giorno ho capito”, spiega Gino Strada.

E aggiunge: ‟Ho anche capito che tutto ciò che sarebbe accaduto poi non sarebbe stato facile da risolvere. Al contrario, sarebbe stato tutto molto difficile”. Ma Gino non ha mai perso la calma. Nonostante le apprensioni. Nonostante le paure.

Racconta: ‟Dopo un’esplorazione, dopo avere messo insieme tutti i fatti ho verificato che Daniele era in mano a una struttura militare. E il capo di quella struttura militare non era un comandante qualunque dei Taliban, il mullah Dadullah non è quello che si dice un filantropo”.

È arrivato da Khartoum dieci giorni fa. Di sera. Ha fatto un summit con i suoi più fidati collaboratori, ha chiesto consiglio, ha ‟inquadrato” la questione: ‟E mi sono reso conto subito che la situazione era peggiore di quello che immaginavo per via dell’offensiva della Nato proprio nella zona dove tenevano prigioniero Daniele”.

Bombardamenti di giorno e di notte sulle basi taliban, la campagna militare di primavera partita nella provincia dell’Helmand. ‟E i soldati italiani che fanno parte di una coalizione”, ricorda il chirurgo di guerra che odia le guerre.

Torna però alle emozioni vicine Gino Strada: ‟Sapevo di avere poco tempo, sapevo che il tempo era il peggiore nostro nemico ma sono sempre stato sicuro che a Daniele non avrebbero fatto del male, non ho pensato per un solo istante che il mullah e i suoi uomini lo avrebbero ucciso”. Si concede un silenzio e poi ripete: ‟Non lo avrebbero fatto mai”.

Perché eri così sicuro Gino? ‟Da queste parti, in questo Afghanistan lontanissimo, la parola data conta ancora qualcosa. Anche fra i Taliban, anche fra la gente di Dadullah. Anche per Dadullah in persona. È difficile spiegare a chi vive dall’altra parte del mondo come funzionano certe cose qui, ma - al di là delle trattative che poi ci sono state e che sono state quelle che sono state - la parola che si dà viene sempre mantenute”. Si ferma ancora Gino Strada, prende fiato, dice: ‟Ero sicuro che Daniele non lo avrebbero ammazzato, ero sicuro che tornava libero”.

Parla dei ‟patti” non scritti che sono legge nel deserto e fra le montagne fra l’Afghanistan e il Pakistan, parla del primo abbraccio con Daniele. Quando si sono riconosciuti: ‟È stato lungo, interminabile, liberatorio”. E quale è stato il momento più brutto di questi quattordici lunghi giorni? ‟Forse ieri l’altro, si era creata una situazione complessa. Non eravamo in un contesto vacanziero ma in un’area particolare dell’Afghanistan, comunque anche nelle fasi peggiori sono sempre stato ottimista: sapevo il tipo di rapporti che andavamo sviluppando con chi doveva deciderne la sorte di Daniele”.

Ci sono cose che Gino Strada non può spiegare. Almeno per ora. E ci sono altre cose che è difficile spiegare. O far capire. ‟Ha giocato un ruolo importante la credibilità di Emergency, cioè la credibilità di un’associazione che in questo Paese prova a salvarle le vite invece di toglierle, un paese dove dopo la fine della guerra ci sono ancora soltanto sei posti di rianimazione e sono tutti nei nostri ospedali”.

È quasi notte in Afghanistan. Gino Strada è affaticato, stordito dalla commozione, dalla vicinanza di Daniele, svuotato di energie e da quell’adrenalina che l’ha fatto resistere nella sua più dura vicenda afgana.

Come ti senti ora, Gino? ‟Senza voce e intronato”.

Dimmi davvero quando hai capito, dentro di te, che Daniele sarebbe stato rilasciato. ‟Quando l’ho visto”. E dimmi anche quando è stato il momento più bello. ‟Quando l’ho visto”. Sta per chiudere la conversazione. Ci ripensa. E dice: ‟Quando l’ho visto vestito da afgano...”.

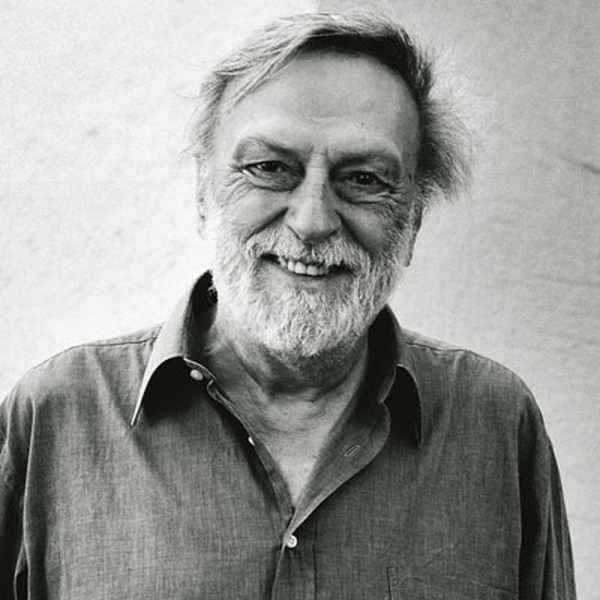

Gino Strada

Gino Strada (1948-2021) è stato chirurgo di guerra e uno dei fondatori di Emergency, l’associazione umanitaria che offre cure alle vittime della guerra e della povertà, con la quale è …