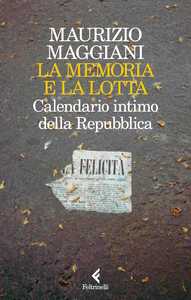

Il 25 aprile, spartiacque nella Storia d’Italia, nelle parole di Maurizio Maggiani

Maurizio Maggiani, autore del libro La memoria e la lotta, ribadisce l’importanza della Festa della Liberazione del 25 aprile e del ricordo della nostra Storia politica come responsabilità civile.